军训总结是对整个军训活动进行总结和分析的一种方式,可以促使我们更加深入地反思和思考自己在军训过程中的表现和成长。以下是一些经典的知识点总结范文,值得一读。

高一物理必修一公式总结篇一

一、认真分析学生情况

物理是理科学生的`必考科目,大部分学生对知识的掌握不够,特别是对基础知识的理解掌握不牢,虽经过高一一年的学习和训练,但对建立物理情景、物理模型还有待加强,知识点的连贯性还有待进一步提高,独立分析物理过程、解决物理问题的能力还需加强培养,有待提高。

二、认真分析教材,明确教学任务

第二学期高二物理教学计划根据新课标的要求,认真组织教学,向课堂要效益、要质量。知识方面,使学生掌握好基础知识、基本技能、基本方法和基本的物理思想;知识和能力方面,在传授知识的同时,也注重培养分析问题、解决问题的能力,在课堂教学中注意把二者有机地结合起来;情感态度方面,注重培养学生良好的学习习惯,解题的规范性,充分调动学生学习的主动性、积极性。在考试中力争学生成绩能稳步提高。

三、主要工作

1、做好思想工作,坚定学好物理的信心,由于物理学科理解性强,加之中学阶段的学生理解能力有限,产生了畏惧情绪,为此,多在班级介绍学习方法,做学生思想工作,使学生对物理学科有深刻认识,掌握学习物理的规律和方法。

2、讲求质量,提高能力,从教学入手扎扎实实做好教学工作。认真学习新的《高中物理课程标准》,利用集体备课活动时间交流体会,并将理论学习的成果渗透到课堂教学当中。

高一物理必修一公式总结篇二

一、教学简析

1.教材分析:

本学期期采用的教材为人民教育出版社出版的《物理》必修一,必修一模块是高中物理共同必修模块,所有的学生都必须完成这一模块的学习。本模块划分为“运动的描述”和“相互作用与运动规律”两个二级主题,模块涉及的概念和规律是高中物理进一步学习的基础。有关实验在高中物理中具有典型性,通过这些实验学习,可以掌握基本的操作技能、体会实验在物理学中的地位及实践在人类认识世界中的作用。全书分为四章,分别是第一章运动的描述、第二章匀变速直线运动的研究、第三章相互作用、第四章牛顿运动定律。

2.学生分析:

本届高一学生基础相对较弱可相应降低要求,只要求其掌握基本的概念和规律外,对大多数学生应定位于激发学生学习物理的兴趣,掌握基础知识和基本技能,适应科学探究的教学方法,培养正确的物理学习方法和思维方法,形成较为完整的牛顿力学体系,为高二的学测夯实基础等。

3.教法、学法分析:

推行2.7.1高效课堂教学模式,充分调动学生的主动性、积极性。让学生变成学习的主人。强调学生的课前预习,争取教师少讲,培养学生分析问题解决问题的能力。

二、教育目标任务要求

1.认真钻研教学大纲及调整意见、体会教材编写意图。注意研究学生学习过程,了解不同学生的主要学习障碍,在此基础上制定教学方案,充分调动学生学习主动性。

2.要特别强调知识与能力的阶段性,强调掌握好基础知识、基本技能、基本方法 , 这是能力培养的基础。对课堂例题与习题要精心筛选,不要求全、求难、求多,要求精、求少、求活,强调例题与习题的教育教学因素,强调理解与运用。

3.加强教科研工作,提高课堂效率。要把课堂教学的重点放在使学生科学地认识和理解物理概念和规律、掌握基本科学方法、形成科学世界观方面。要充分利用现代教育技术手段,提高教育教学质量和效益。

4.通过观察实验和推理,归纳出物理概念和物理规律,使学生学习和掌握有关规律,同时着重培养和发展他们的实验能力,以及由实验结果归纳出物理规律的能力。

5.结合所学知识的教学,对学生进行思想品德教育和爱国主义教育,辩证唯物主义的教育。

三、措施

1.严格执行教学处的集体备课制度,提高集体备课质量。每周集体备课,先由上一周安排的每一节教学内容的主备人向全组明确本节的重点、难点、教学方法、主要例题、课后作业、教学案等,然后由全组教师研讨、质疑、确认,形成共案。全组老师要统一教学进度、统一教学规范。

2.制定教学进度。在认真分析教材与学生实际情况的基础之上,确定课时安排。为实现给全体学生奠定一个扎实的物理基础提供合理的时间保证。必修物理将突出文科学生的特点、合理安排,以便保证全年级在学业水平测试中获得满意成绩。

3.提高课堂的教学效率,加强对课堂教学模式的探索。细化每一章每一节的教学要求,明确课时分配及每一节课的课时目标。对每一节课的重难点内容作更深入的分析、探讨,确立突破的方法和途径。加强对各种课型的研究,尤其是探究课。

4.精选习题。针对每一节课的课时目标,精心选择典型习题,做到知识点与习题的对应。分类编排课堂例题、课外巩固习题、小练检测题、章节复习题。注重学生能力的提高过程。

5.强化预习案的批改。通过批改督促学生端正课外学习的态度、了解学生对知识的.理解与掌握、规范学生的答题。为课时目标的确定和分类教学指导提供依据。

6.加强学科组老师的交流与合作。通过听课、评课对教学模式进行探究,提高课堂教学效果;在精选习题过程中,选题与审题分工合作;对每一节课的重难点进行突破时集思广益。

课件,提高教学容量与效果。

8.激发学生学习的兴趣和积极性,促进学生全面发展。成立学习小组,开展研究性学习,培养学生的合作、探究、表达能力;举行学科竞赛,促进学生的特长发展。开设讲座,介绍物理学前沿与物理学家生平,让学生明白科学的价值和意义。

四、教学进度

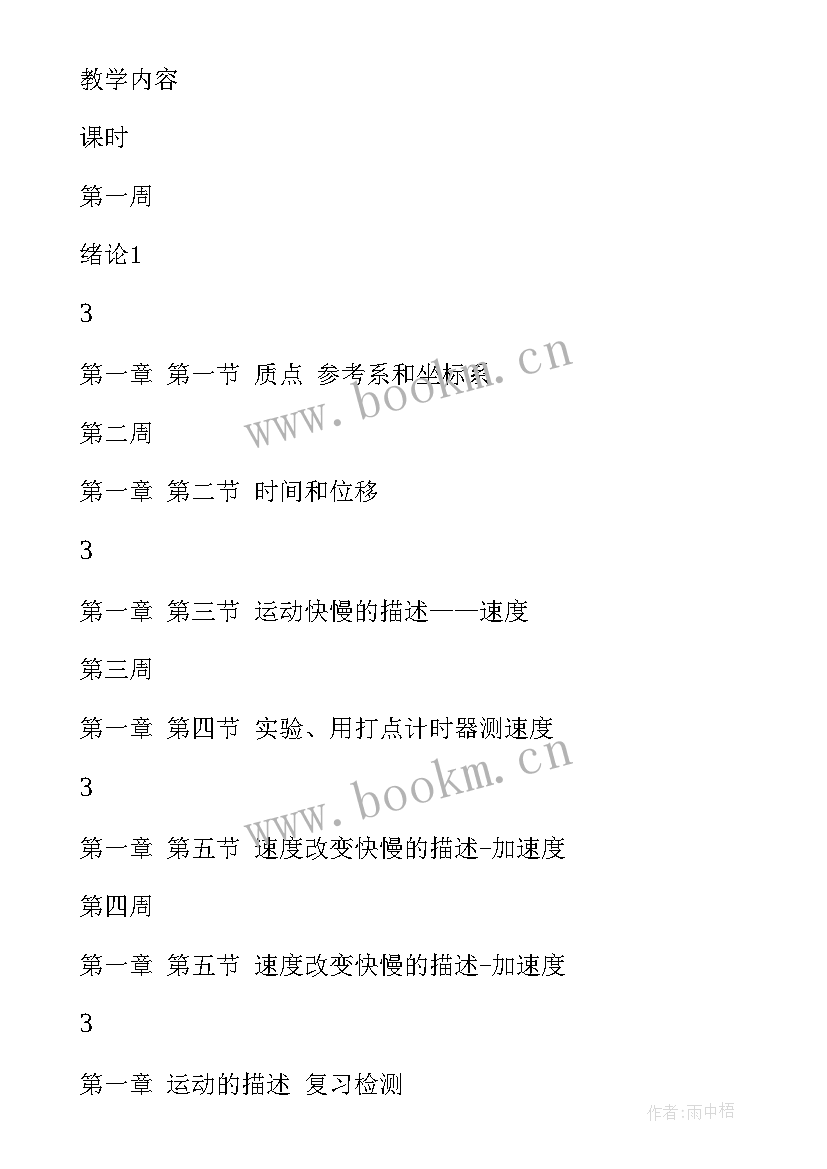

周次

教学内容

课时

第一周

绪论1

3

第一章 第一节 质点 参考系和坐标系

第二周

第一章 第二节 时间和位移

3

第一章 第三节 运动快慢的描述——速度

第三周

第一章 第四节 实验、用打点计时器测速度

3

第一章 第五节 速度改变快慢的描述-加速度

第四周

第一章 第五节 速度改变快慢的描述-加速度

3

第一章 运动的描述 复习检测

第五周

第一章 运动的描述 复习检测

3

国庆放假

第六周

第二章 第一节 实验、探究小车速度随时间变化的规律

3

第二章 第二节 匀变速直线运动的速度与时间的关系

第七周

第二章 第三节 匀变速直线运动的位移与时间的关系

3

第二章 第四节 匀变速直线运动的位移和速度的关系

第八周

第二章 第四节 匀变速直线运动的位移和速度的关系

3

第二章 第五节 自由落体运动

第九周

第二章 第六节 伽利略对自由落体运动的研究

3

第二章 匀变速直线运动的研究 复习检测

第十周

期中检测

3

第十一周

第三章 第一节 重力 基本相互作用

3

第十二周

第三章 第二节 弹力

3

第三章 第二节 弹力

第十三周

第三章 第三节 摩擦力

3

第三章 第四节 力的合成

第十四周

第三章 第五节 力的分解

3

第三章 相互作用 复习检测

第十五周

第四章 第一节 牛顿第一定律

3

第十六周

第四章 第二节 实验:探究加速度与力、质量的关系

3

第四章 第三节 牛顿第二定律

第十七周

第四章 第四节 力学单位制

3

第十八周

第四章 第五节 牛顿第三定律

3

用牛顿运动定律解决问题(一)

第十九周

用牛顿运动定律解决问题(二)

第四章 牛顿运动定律 复习检测

第二十周

必修二:第五章第一节做曲线运动 第二节 平抛运动

第二十一周

期末考试

高一物理必修一公式总结篇三

第1页/共4页 教学,提高教学效果;多与学生进行互动交流,解决学生在学习过程中遇到的困难与困惑;3.认真精选资料,布置作业.组织好单元测试和月考.认真积极批发作业、试卷等,及时反馈得到学生的学习信息,以便适时调节教学;4.尽量多做实验,多让学生做实验,激发学生兴趣,增加其感性认识,加深理解;5.认真做好教学分析归纳总结工作,教师间经常互相交流,共同促进。6.继续做好物理培优助学辅导,要认认真真做好计划, 踏踏实实做好落实,备好课,组织好学生认真学习.五、教学进度和工作安排 周次 教学内容 1 5.1曲线运动;5.2质点在平面内的运动; 2 5.3抛体运动的规律;5.4实验 探究平抛运动在水平方向的运动规律; 3习题课;5.5圆周运动;5.6向心加速度;(集体备课:林柏祥)4 5.7向心力;5.8 生活中的圆周运动; 5习题课;复习评估;单元测试;(月考出题:徐爱娟、叶桂霜)

高中是人生中的关键阶段,大家一定要好好把握高中,编辑老师为大家整理的高一物理必修2教学工作计划,希望大家喜欢。

第4页/共4页

高一物理必修一公式总结篇四

产生条件:1。接触2。相互挤压(弹性形变)

方向:垂直于接触面。点点接触,垂直于切面,即弹力过圆心,或其延长线过圆心。

绳子对别人的拉力沿着绳子收缩的方向。

弹簧的弹力拉伸的情况下与绳子一样,但还可以被压缩。弹簧的弹力满足胡克定律:,这里的x是指弹簧的形变量,不是弹簧的长度。拉伸,压缩。(即x为大的减去小的)

注:杆的力一般也沿着杆的方向,除了那种有滑轮的以及用杆固定物体。否则一般情况下,杆对物体的弹力也是沿着杆方向,往外弹或被往里拉(一般是被压缩往外弹)。

11.摩擦力

滑动摩擦力大小,方向与相对运动方向(相对运动很重要,没有肯定是错的)相反。一定要是滑动摩擦力这个公式才能用,而且只要是滑动摩擦力这个公式就可以用!

注:这里的n是物体与接触面之间的弹力,n不一定等于重力,切记。物体对接触面的压力与接触面对物体的支持力二者是等大的。

只要接触面固定,那么就一定,改变压力,滑动摩擦力就改变。

静摩擦力的判断相对来讲难一点。

一个是用假设法,假设接触面光滑,看物体怎么相对于接触面怎么运动。摩擦力方向跟相对运动趋势的方向相反。如果没有相对运动趋势,自然就没有静摩擦力。

另外一个是受力分析,根据状态来判断,这个方法是通用的,而且相对来讲能力的要求高一点。对物体受力分析,如果有静摩擦力,符不符合条件所说的状态,如果没有呢。

静摩擦力的大小要根据物体的状态,通过受力分析得到。静摩擦力大小千万不要用滑动摩擦力的公式来算。

12.力的合成

合力范围:

两个分力大小固定,则合力的大小随着两分力夹角的增大而减小。

当两个分力相等,且=120°时,合力大小与分力相等即=f,这是个特例,应该记住。当大于120°,合力小于分力;当小于120°,合力大于分力。

分力夹角固定,(1)90°,合力大小随着分力的增大而增大;(2)90°,分力增大,合力大小的变化不一定。

验证平行四边形定则实验:

注意:

(1)拉力要确定大小、方向;

(2)两次都要把节点拉到o,这样才有相同的作用效果;

(3)做力的图示要用相同的标度。

13.力的分解

力分解是力合成的逆过程,同样遵守平行四边形定则。关键是按效果分解、正交分解、以及力分解的唯一性条件。

正交分解:坐标系的建立一般是水平竖直,或者平行接触面垂直接触面建立坐标系。到牛顿第二定律之后,一般是沿着运动方向建立直角坐标系。

建立完坐标系之后,将不在坐标轴上的力进行分解,对边就是sin、邻边就是co。

注:分力的性质与被分解力的性质一样,合成就不要求一样了

14.平衡问题、牛顿第二定律

所学的一切力都归结于平衡的分析,如果不平衡则应用牛顿第二定律。解力学题的一搬步骤:

(1)受力分析。先分析非接触力,一般就一个重力;再分析接触力,先找接触,看有几个接触。再从简单的开始分析,比如外界的拉力、推力等等。简单接触分析完之后,再分析接触面。一个接触面就可能存在两个力:弹力、摩擦力。受力分析一定要正确,分析完之后,最好再检查一遍。这里要是错了,就全军覆没了!

(2)建立坐标系,找角度、列方程。要是平衡的话,就列平衡方程。轴上的一堆力合力为零,即正半轴的力=负半轴的力。y轴同理。如果不平衡,那就求出合力,根据牛顿第二定律列方程。f合=ma。列方程的时候,注意不要遗漏一些力,除了在坐标轴上的力,还要加上一些坐标轴上的分力。关于合力谁减去谁,就看加速度沿那个方向。加速度那个方向减去另外一个方向,则合力为正的。求出的加速度就是正的。反之,为负。

高一物理必修一公式总结篇五

知识目标

(1)通过演示实验认识加速度与质量和和合外力的定量关系;

(2)会用准确的文字叙述并掌握其数学表达式;

(5)能初步运用运动学和的知识解决有关动力学问题.

能力目标

通过演示实验及数据处理,培养学生观察、分析、归纳总结的能力;通过实际问题的处理,培养良好的书面表达能力.

情感目标

培养认真的科学态度,严谨、有序的思维习惯.

教学建议

教材分析

1、通过演示实验,利用控制变量的方法研究力、质量和加速度三者间的关系:在质量不变的前题下,讨论力和加速度的关系;在力不变的前题下,讨论质量和加速度的关系.

2、利用实验结论总结出:规定了合适的力的单位后,的表达式从比例式变为等式.

3、进一步讨论的确切含义:公式中的表示的是物体所受的合外力,而不是其中某一个或某几个力;公式中的和均为矢量,且二者方向始终相同,所以具有矢量性;物体在某时刻的加速度由合外力决定,加速度将随着合外力的变化而变化,这就是的瞬时性.

教法建议

1、要确保做好演示实验,在实验中要注意交代清楚两件事:只有在砝码质量远远小于小车质量的前题下,小车所受的拉力才近似地认为等于砝码的重力(根据学生的实际情况决定是否证明);实验中使用了替代法,即通过比较小车的位移来反映小车加速度的大小.

2、通过典型例题让学生理解的确切含义.

3、让学生利用学过的重力加速度和,让学生重新认识出中所给公式.

教学设计示例

教学重点:

教学难点:对的理解

示例:

一、加速度、力和质量的关系

介绍研究方法(控制变量法):先研究在质量不变的前题下,讨论力和加速度的关系;再研究在力不变的前题下,讨论质量和加速度的关系.介绍实验装置及实验条件的保证:在砝码质量远远小于小车质量的条件下,小车所受的拉力才近似地认为等于砝码的重力.介绍数据处理方法(替代法):根据公式可知,在相同时间内,物体产生加速度之比等于位移之比.

以上内容可根据学生情况,让学生充分参与讨论.本节书涉及到的演示实验也可利用气垫导轨和计算机,变为定量实验.

1、加速度和力的关系

做演示实验并得出结论:小车质量相同时,小车产生的加速度与作用在小车上的力成正比,即,且方向与方向相同.

2、加速度和质量的关系

做演示实验并得出结论:在相同的力f的作用下,小车产生的加速度与小车的质量成正比。

二、牛顿第二运动定律(加速度定律)

1、实验结论:物体的加速度根作用力成正比,跟物体的质量成反比.加速度方向跟引起这个加速度的力的方向相同.即,或.

2、力的单位的规定:若规定:使质量为1kg的物体产生1m/s2加速度的力叫1n.则公式中的=1.(这一点学生不易理解)

3、:

物体的加速度根作用力成正比,跟物体的质量成反比.加速度方向跟引起这个加速度的力的方向相同.

数学表达式为:.或

4、对的理解:

(1)公式中的是指物体所受的合外力.

举例:物体在水平拉力作用下在水平面上加速运动,使物体产生加速度的合外力是物体

所受4个力的合力,即拉力和摩擦力的合力.(在桌面上推粉笔盒)

(2)矢量性:公式中的和均为矢量,且二者方向始终相同.由此在处理问题时,由合外力的方向可以确定加速度方向;反之,由加速度方向可以找到合外力的方向.

(3)瞬时性:物体在某时刻的加速度由合外力决定,加速度将随着合外力的变化而变化.

举例:静止物体启动时,速度为零,但合外力不为零,所以物体具有加速度.

汽车在平直马路上行驶,其加速度由牵引力和摩擦力的合力提供;当刹车时,牵引力突然消失,则汽车此时的加速度仅由摩擦力提供.可以看出前后两种情况合外力方向相反,对应车的加速度方向也相反.

(4)力和运动关系小结:

物体所受的合外力决定物体产生的加速度:

以上小结教师要带着学生进行,同时可以让学生考虑是否还有其它情况,应满足什么条件.

探究活动

题目:验证

组织:2-3人小组

方式:开放实验室,学生实验.

评价:锻炼学生的实验设计和操作能力.

高一物理必修一公式总结篇六

运动图象(只研究直线运动)

(1)纵截距表示物体的初始位置。

(2)倾斜直线表示物体作匀变速直线运动,水平直线表示物体静止,曲线表示物体作变速直线运动。

(3)斜率表示速度。斜率的绝对值表示速度的大小,斜率的正负表示速度的方向。

(1)纵截距表示物体的初速度。

(2)倾斜直线表示物体作匀变速直线运动,水平直线表示物体作匀速直线运动,曲线表示物体作变加速直线运动(加速度大小发生变化)。

(3)纵坐标表示速度。纵坐标的绝对值表示速度的大小,纵坐标的正负表示速度的方向。

(4)斜率表示加速度。斜率的绝对值表示加速度的大小,斜率的正负表示加速度的方向。

(5)面积表示位移。横轴上方的面积表示正位移,横轴下方的面积表示负位移。

实验:用打点计时器测速度

1、两种打点即使器的异同点

2、纸带分析;

(1)从纸带上可直接判断时间间隔,用刻度尺可以测量位移。

(2)可计算出经过某点的瞬时速度

(3)可计算出加速度

高一物理必修一公式总结篇七

1.教材分析:

本学期期采用的教材为人民教育出版社出版的《物理》必修一,必修一模块是高中物理共同必修模块,所有的学生都必须完成这一模块的学习。本模块划分为"运动的描述"和"相互作用与运动规律"两个二级主题,模块涉及的概念和规律是高中物理进一步学习的基础。有关实验在高中物理中具有典型性,通过这些实验学习,可以掌握基本的操作技能、体会实验在物理学中的地位及实践在人类认识世界中的作用。全书分为四章,分别是第一章运动的描述、第二章匀变速直线运动的研究、第三章相互作用、第四章牛顿运动定律。

2.学生分析:

本届高一学生基础相对较弱可相应降低要求,只要求其掌握基本的概念和规律外,对大多数学生应定位于激发学生学习物理的兴趣,掌握基础知识和基本技能,适应科学探究的教学方法,培养正确的物理学习方法和思维方法,形成较为完整的牛顿力学体系,为高二的学测夯实基础等。

3.教法、学法分析:

推行2.7.1高效课堂教学模式,充分调动学生的主动性、积极性。让学生变成学习的主人。强调学生的课前预习,争取教师少讲,培养学生分析问题解决问题的能力。

1.认真钻研教学大纲及调整意见、体会教材编写意图。注意研究学生学习过程,了解不同学生的主要学习障碍,在此基础上制定教学方案,充分调动学生学习主动性。

2.要特别强调知识与能力的阶段性,强调掌握好基础知识、基本技能、基本方法 , 这是能力培养的基础。对课堂例题与习题要精心筛选,不要求全、求难、求多,要求精、求少、求活,强调例题与习题的教育教学因素,强调理解与运用。

3.加强教科研工作,提高课堂效率。要把课堂教学的重点放在使学生科学地认识和理解物理概念和规律、掌握基本科学方法、形成科学世界观方面。要充分利用现代教育技术手段,提高教育教学质量和效益。

4.通过观察实验和推理,归纳出物理概念和物理规律,使学生学习和掌握有关规律,同时着重培养和发展他们的实验能力,以及由实验结果归纳出物理规律的能力。

5.结合所学知识的教学,对学生进行思想品德教育和爱国主义教育,辩证唯物主义的教育。

1.严格执行教学处的集体备课制度,提高集体备课质量。每周集体备课,先由上一周安排的每一节教学内容的主备人向全组明确本节的`重点、难点、教学方法、主要例题、课后作业、教学案等,然后由全组教师研讨、质疑、确认,形成共案。全组老师要统一教学进度、统一教学规范。

2.制定教学进度。在认真分析教材与学生实际情况的基础之上,确定课时安排。为实现给全体学生奠定一个扎实的物理基础提供合理的时间保证。必修物理将突出文科学生的特点、合理安排,以便保证全年级在学业水平测试中获得满意成绩。

3.提高课堂的教学效率,加强对课堂教学模式的探索。细化每一章每一节的教学要求,明确课时分配及每一节课的课时目标。对每一节课的重难点内容作更深入的分析、探讨,确立突破的方法和途径。加强对各种课型的研究,尤其是探究课。

4.精选习题。针对每一节课的课时目标,精心选择典型习题,做到知识点与习题的对应。分类编排课堂例题、课外巩固习题、小练检测题、章节复习题。注重学生能力的提高过程。

5.强化预习案的批改。通过批改督促学生端正课外学习的态度、了解学生对知识的理解与掌握、规范学生的答题。为课时目标的确定和分类教学指导提供依据。

6.加强学科组老师的交流与合作。通过听课、评课对教学模式进行探究,提高课堂教学效果;在精选习题过程中,选题与审题分工合作;对每一节课的重难点进行突破时集思广益。

课件,提高教学容量与效果。

8.激发学生学习的兴趣和积极性,促进学生全面发展。成立学习小组,开展研究性学习,培养学生的合作、探究、表达能力;举行学科竞赛,促进学生的特长发展。开设讲座,介绍物理学前沿与物理学家生平,让学生明白科学的价值和意义。

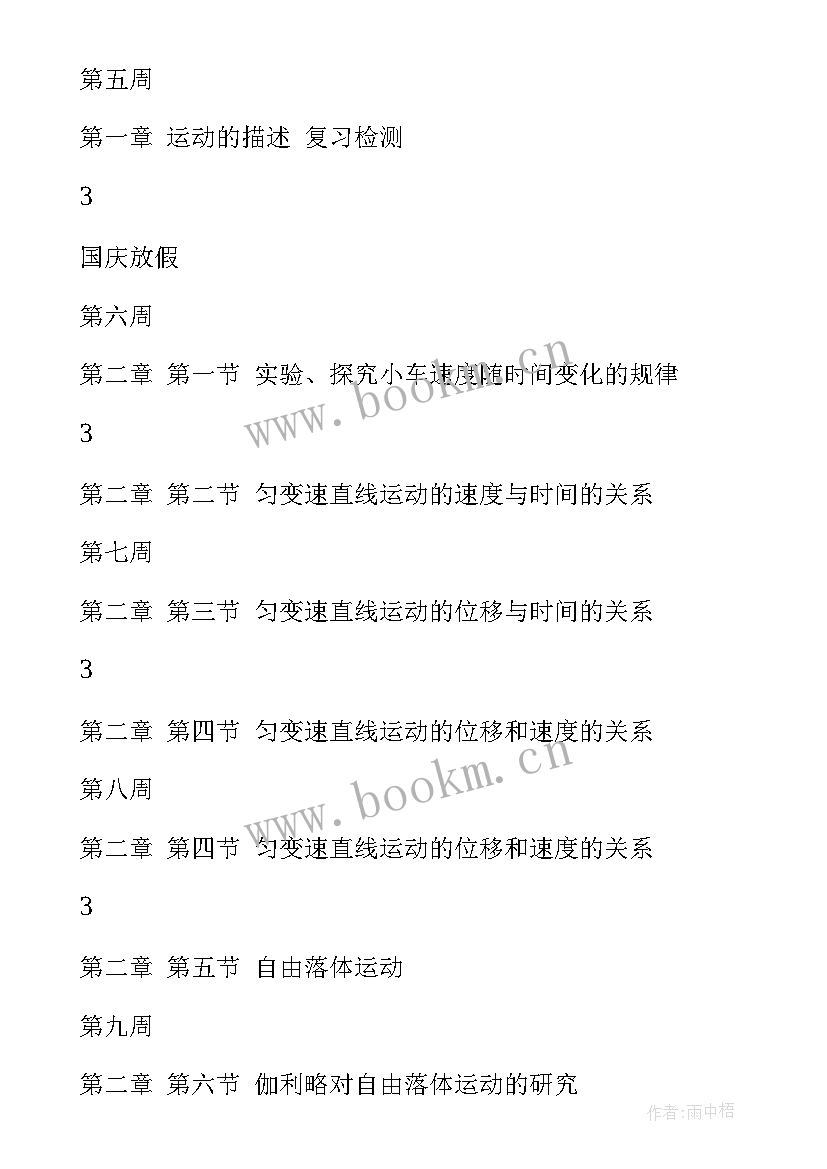

周次

教学内容

课时

第一周

绪论1

3

第一章 第一节 质点 参考系和坐标系

第二周

第一章 第二节 时间和位移

3

第一章 第三节 运动快慢的描述——速度

第三周

第一章 第四节 实验、用打点计时器测速度

3

第一章 第五节 速度改变快慢的描述-加速度

第四周

第一章 第五节 速度改变快慢的描述-加速度

3

第一章 运动的描述 复习检测

第五周

第一章 运动的描述 复习检测

3

国庆放假

第六周

第二章 第一节 实验、探究小车速度随时间变化的规律

3

第二章 第二节 匀变速直线运动的速度与时间的关系

第七周

第二章 第三节 匀变速直线运动的位移与时间的关系

3

第二章 第四节 匀变速直线运动的位移和速度的关系

第八周

第二章 第四节 匀变速直线运动的位移和速度的关系

3

第二章 第五节 自由落体运动

第九周

第二章 第六节 伽利略对自由落体运动的研究

3

第二章 匀变速直线运动的研究 复习检测

第十周

期中检测

3

第十一周

第三章 第一节 重力 基本相互作用

3

第十二周

第三章 第二节 弹力

3

第三章 第二节 弹力

第十三周

第三章 第三节 摩擦力

3

第三章 第四节 力的合成

第十四周

第三章 第五节 力的分解

3

第三章 相互作用 复习检测

第十五周

第四章 第一节 牛顿第一定律

3

第十六周

第四章 第二节 实验:探究加速度与力、质量的关系

3

第四章 第三节 牛顿第二定律

第十七周

第四章 第四节 力学单位制

3

第十八周

第四章 第五节 牛顿第三定律

3

用牛顿运动定律解决问题(一)

第十九周

用牛顿运动定律解决问题(二)

第四章 牛顿运动定律 复习检测

第二十周

必修二:第五章第一节做曲线运动 第二节 平抛运动

第二十一周

期末考试

高一物理必修一公式总结篇八

电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。

对于纯电阻电路,如电阻丝、灯泡等,可以用电流的平方乘以电阻电压的平方除以电阻的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。

但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用电压乘以电流这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生反电动势。

例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是81=8(瓦)。

另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为电流平方乘以电阻,这也是永远正确的。

还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是112=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。此电动机的效率就是有用的6瓦除以总功率8瓦得百分之75的效率。

在高中复习阶段,大家一定要多练习题,掌握考题的规律,掌握常考的知识,这样有助于提高大家的分数。

高一物理必修一公式总结篇九

平衡状态的定义:

如果一个物体在力的作用下保持静止或者匀速直线运动的状态,我们就说这个物体处于平衡状态。

平衡状态的条件:

在共点力作用下,物体的平衡条件是合力为零。

考点2:超重和失重

超重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的现象。

失重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的现象。

考点3:从动力学看自由落体运动

物体做自由落体运动的.条件是:

1,物体是从静止开始下落的,即运动的初速度为零。

2,运动过程中它只受到重力的作用。